Wozu dient Lithiumeisenphosphat in Akkumulatoren?

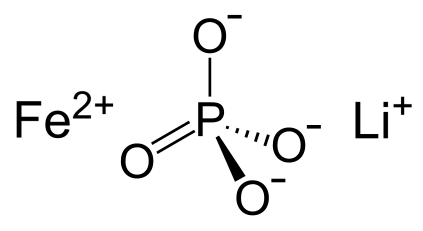

Lithium-Eisen-Phosphat ist die namensgebende chemische Verbindung, die in LiFePO4-Akkus zur Ladungsspeicherung verwendet wird. Das Gemisch aus Eisen- und Lithium-Phosphat wird als kohlenstoffhaltiges Pulver in der positiven Elektrode (Anode) verarbeitet. Die negative Elektrode (Kathode) besteht aus Graphit (hartem Kohlenstoff) mit eingelagertem Lithium.

Das Material selbst und die damit hergestellten Akkumulatoren werden auch mit der Abkürzung LFP oder LiFe bezeichnet, die von der chemischen Summenformel LiFePO4 abgeleitet ist. Der LiFePO4-Akku ist eine Variante des Lithium-Ionen-Akkus mit einer Spannung von 3,2V~3,3V je Zelle. Die geringere Nenn-Spannung ermöglicht den Einsatz in klassischen 12V und 24V-Systemen.

Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus kamen bereits 1997 als Weiterentwicklung von Lithium-Cobalt auf, wurden aber erst knapp 10 Jahre später durch technische Verbesserung wirtschaftlich nutzbar. Die elektrische Leitfähigkeit und die Leistungsdichte konnten durch den Einsatz von Nano-Teilchen und spezieller Kohlenstoff-Beschichtungen deutlich erhöht werden. Die Energiedichte von LiFePO4 liegt heute bei 90-110 Wh/kg, andere Lithiumakkumulatoren mit LiCoO2-Kathode erreichen eine fast doppelt so hohe Energiedichte.

Im Vergleich zum konventionellen Kathodenmaterialien wird bei LiFePO4 das gesamte Lithium genutzt. Bei Lithium-Cobalt-Oxid (LiCoO2) und bei Lithium-Mangan-Oxid (Li2Mn2O4) können nur 50–60% des Lithiums verwendet werden. In Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus liegt der Lithiumanteil bei unter 5% des Gewichts, je 1.000 Wh werden nur ca. 80g (≈11,3 mol) benötigt und zudem kann vollständig auf den Einsatz des umstrittenen und teuren Cobalds (Co) verzichtet werden.

Funfact: Nach den Regeln der anorganischen Nomenklatur werden bei Verbindungen mit mehreren Kationen diese in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt; demnach müsste die Verbindung eigentlich Eisenlithiumphosphat heißen, dies ist aber nicht üblich.

Sind Lithium-Batterien gefährlich? Ja, …

… da alle Batterien und Akkumulatoren elektrische Energie möglichst konzentriert speichern sollen. Lithium-Batterien haben eine sehr hohe Energiedichte, sind also "explosiver" als normale Batterien. Die Warnhinweise sind deutlich und es gilt diese zu kennen und dringend zu beachten.

Lithium-Ionen-Batterien bzw. -Akkumulatoren finden sich heute in jedem Handy, Tablet und Laptop. Eigentlich in allen Akku-Geräten vom Akkuschrauber, schnurlosen Staubsauger, ... bis hin zum Elekro-Automobil leisten Lithium-Cobalt-Oxide (LiXCoO2) meist treue Dieste. Solange diese nicht kurzgeschlossen, überladen bzw. überhitzt oder mechanisch beschädigt werden, geht kaum Gefahr von ihnen aus.

Fast alle Vorfälle mit "explodierten" Lithium-Akkus lassen sich dabei auf den gefürchteten Thermal Runaway (thermisches Durchgehen) zurückführen. In einer Art von Kettenreaktion wird die gesamte gespeicherte Energie in Sekunden frei. Dabei lässt sich die glühend heiß brennende Batterie leider kaum löschen. Die Zelle selbst liefert dabei durch ihre Chemie alle nötigen Bestandteile und vor allem der enthaltene Sauerstoff (Oxid) treibt die thermische Reaktion an.

Warum gelten Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus als (eigen)sicher?

LiFePO4-Akkumulatoren weisen gegenüber den weit verbreiteten Lithium-Ionen-Chemien eine geringere Energiedichte auf, gelten aber dafür als sicherste Lithium-Ionen-Technologie. Die spezielle Chemie macht diese quasi brandsicher, da selbst beim Überladen kein metallisches Lithium frei wird. Auch bei einer mechanischen Beschädigungen kommt es nicht zum gefürchtetem thermischen Durchgehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen mit Lithium-Cobalt(III)-oxid (LiCoO2) wird bei der chemischen Reaktion kein Sauerstoff freigesetzt. Dieser kann bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren Lithium-Cobalt zum thermischen Durchgehen führen, was unter ungünstigen Bedingungen zum selbstständigen Entflammen der Zelle führt.

Zwar enthält das Phosphat (PO4) ebenfalls Sauerstoff, jedoch ist dieser, genau wie im Wasser (H2O), chemisch so stark gebunden, dass er nur mit sehr hohem Energieaufwand frei und damit aktiv wird.

Der Seperatur schmilzt bei über 22O°C, das thermische Durchgehen bei LiFePO4 führt zu maximal 130-150°C, bei LiCoO2 treten Temperaturen von maximal 700-750°C – andere Zellen können somit ebenfalls überhitzen und somit tritt eine fatale Kettenreaktion ein.

Wo kommen LiFePO4-Akkumulatoren bereits erfolgreich zum Einsatz?

Durch die chemischen Eigenschaften eignen sich Lithium-Eisenphosphat-Zellen insbesondere für den Einsatz bzw. als Ersatz in klassischen 12V- und 24V-Systemen. Die Ladeschlussspannung von 3,6~3,7V macht diese z.B. im Verbund von 4 Zellen als 12V-Batterie (Vmax=14,8V) ideal, da die bestehende Ladeinfrastruktur meist nicht ausgetauscht bzw. nur minimal angepasst werden muss.

Die positiven Sicherheitseigenschaften machen diese Technologie zudem geeignet für spezielle Einsatzzwecke. So finden sich diese Akkumulatoren auch in vielen Systemen zur Notstromversorgung, in Flugzeugen und sogar in hochmodernen U-Booten.

Was leisteten LiFePo4-Akkus im Vergleich?

Die Lithium-Technologie setzt sich in vielen Branchen aufgrund ihrer vielen Vorteile gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien immer häufiger durch. Was genau kann ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulator besser als ein klassischer Blei-Akku? Fast alles...

Blei-Säure-Batterie im Vergleich zu einer LiFePO4-Batterie

Ein Blei-Säure-Akkumulator muss regelmäßig zu 100% geladen werden. Je geringer die Entnahme pro Zyklus, desto höher die Lebensdauer. Als günstig gilt regelmäßig nur etwa 30% zu entnehmen und entsprechend die Kapazität ausreichend hoch zu wählen.

Kapazitätsverluste in Abhängigkeit vom Ladezustand (%)

0% 25% 50% 75% 100%Kurzfristig verträgt diese Chemie auch tieferes Entladen, muss dann aber umgehend wieder (voll) geladen werden. Ansonsten führen Entladungstiefen von über 70% zu einem deutlich erhöhtem Kapazitätsverlust. Ist kurzfristig das Nachladen nicht möglich, sollten maximal 50% der Kapazität genutzt werden.

Ein LiFePo4-Akkumulator kann theoretisch zu über 80% entladen werden, ohne dass die Lebensadauer oder Kapazität messbar sinken. Auch teilweises Ent- bzw. Laden verträgt ein LiFePo4-Akku deutlich besser, er muss und sollte nicht dauerhaft zu 100% geladen werden.

Kapazitätsverluste in Abhängigkeit vom Ladezustand (%)

0% 25% 50% 75% 100%Selbst eine längere und relativ tiefe Entladung (>80% der Kapazität) schadet den Zellen nicht. Zwar ist bei sehr tiefer bzw. kompletter Entladung ebenfalls mit Kapazitätsverlusten zu rechnen, diese sind aber wesentlich geringer als bei Blei-Säure-Akkumulatoren.

Lebensdauer (Zyklen)

bei 30% Entladungstiefe (DoD)Laden und Entladen (sog. Zyklen) verringert die Kapazität eines Akkumulators. Daher wird die Zyklenfestigkeit meist mit der Lebensdauer gleichgesetzt. Diese unter kontrollierten (optimalen) Bedingungen ermittelten Laborwerte dienen jedoch nur als grobe Referenz. Auch die maximale Lebensdauer (Zyklenzahl) ist nicht das eigentliche Ziel, sondern eine wirtschaftlich und für den Verwendungszweck optimale Nutzung des Akkus.

Zyklenfestigkeit in Abhängingkeit der Entladetiefe (DoD)

Generell gilt es das Aufheizen des VRLA-Akkumulator über 20°C zu vermeiden. Bei Temperaturen um 30°C halbiert sich die Lebensdauer, ab 40°C droht eine weitere Halbierung auf 25%. In der Regel wird zu schnell entladen und falsch (nicht erhaltend) bzw. nur teilweise geladen. Die kalendarische Alterung ist bei korrekter Lagerung nur gering.

Zyklenfestigkeit in Abhängingkeit der Entladetiefe (DoD)

Das schnelle Entladen und besonders das Laden unterhalb von 10°C gilt als kritisch, unterhalb von 0°C sollte der LiFePO4-Akku nicht betrieben werden. Teilladungen sind unproblematisch, es gilt jedoch das Laden über 90% und das Entladen unter 20% zu vermeiden. Daher sollte der Akku nicht dauerhaft bei voller Ladung gehalten werden.

Entladestrom (in C)

bei kontinuierlicher EntnahmeDer sog. C-Koeffizient gibt die Stromstärke (A) bezogen auf die Kapazität (C in Ah) wieder, mit der ein Akku ge- bzw. entladen wird. Ein Koeffizient von 1C bedeutet, dass die gesamte Kapazität in 1 Stunde komplett ge- oder entladen wird – man spricht auch von einer 1-Stunden-Entladung. Also entspricht eine 2-Stunden-Entladung 0,5C oder 1/2C, also 50% der Kapazität pro Stunde (allgemein: x-Stunden-Entladung = 1/xC).

Kapazität (%) in Abhängingkeit vom Entladestrom (C)

Blei-Säure-Akkumulatoren können als Puls (~5s) sehr hohe Ströme (8~10C) und bauformabhängig auch länger >1C liefern. Jedoch sinkt bei schneller Entnahme die verfügbare Kapazität drastisch (Peukert-Effekt). Dieser Effekt zeigt sich im Alltag deutlich im schnellen Spannungsabfall unter erhöhter Last (hohe Amperezahl).

Kapazität (%) in Abhängingkeit vom Entladestrom (C)

Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus können bauformabhängig als Puls (~5s) sehr hohe Ströme (5-8C) liefern. Vielmehr liefern sie hohe Ströme (>1C) dauerhaft ohne dass die Kapazität sinkt oder die Spannung abfällt. Der Peukert-Effekt ist kaum spürbar, erst bei dauerhaft hoher Belastung (>2C) geht Leistung verloren.

Ladestrom (in C)

bei kontinuierlicher EinspeisungGrundsätzlich kann für VRLA (AGM und Gel) und LiFePO4-Akkumulatoren die gleiche Ladeinfrastruktur genutzt werden, beide werden mit mind. 14,4V und max. 14,8V geladen. Nur die klassischen Nass-Batterien brauchen mit mind. 14,8V mehr Spannung und Ladegeräte mit speziellen Kennlinien (gepulste Ströme mit 15~16V, sog. Desulfatoren) sind nicht für LFP-Akkus geeignet.

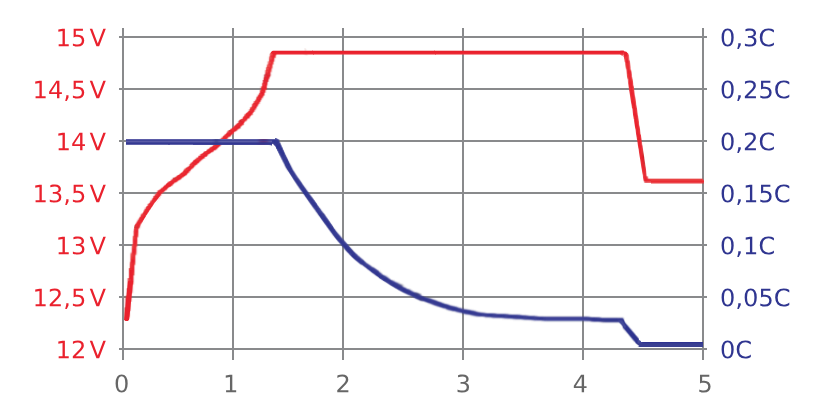

Bis zur Gasungsspannung (13,8~14,4V) und rund 75% SoC kann eine Blei-Batterie relativ schnell geladen werden. Generell sollte der Ladestrom ein Zehntel der Nennkapazität (0,1C) und nicht mehr als 0,3C betragen, wobei ein Temperaturausgleich dringed zu empfehlen ist.

IUoU-Lade-Kennlinie für AGM / Gel (VLRA)

Der beim Laden steigende Innen-Widerstand limitiert die Absorption und verursacht Erwärmung.

VLRA Batterien werden in der Regel mit einer 3-stufigen Kennlinie (IU bzw. IUoU) geladen. In der ersten Phase (Bulk) mit kontanter Stromstärke und steigender Spannung, dann mit konstanter Spannung (14,8V) und sinkender Stromstärke (Absorption) und in der Float-Phase nur noch mit Erhaltungsladung (~13.6V), zur Kompensation der Selbstentladung.

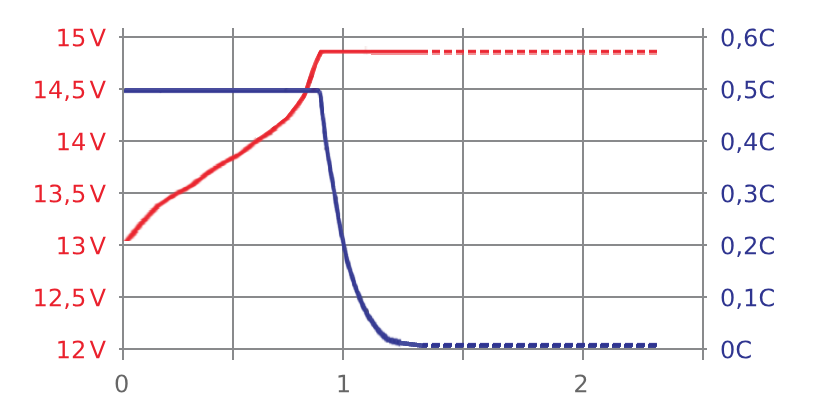

Ein LiFePO4-Akku kann durch den niedrigen Innen-Widerstand (~10mΩ) hohe Ladeströme aufnehmen und ist damit zur Schnellladung (0,5~1C) geeignet. Insbesondere beim schnellen Ent-/Laden müssen die Zellen ausgeglichen (balaciert) werden, je Zelle min. 2,5~2,7V und max. 3,6~3,7V.

CCCV-Schnell-Ladeverfahren für LFP

Dies übernimmt das Batterie-Management-System (BMS) und schützt zudem vor Über- bzw. Unterspannung, Kurzschluss, verhindert zu hohen Ent-/Ladestrom und schaltet bei zu hohen Temperaturen ab.

Das Laden erfolgt ohne komplizierte Kennlinie mit dem sog. CCCV-Verfahren. Dabei befüllt ein konstanter Strom (CC) bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung. Bei konstanter Spannung (CV) und fast vollem Akku (~95%) sinkt dann sinkt der Ladestrom rasch auf Null.

Gewicht (bei 100Ah)

über 30% reduziertes VolumenDie Menge an enthaltenem Blei und damit die Kapazität bestimmen das Gewicht eines Blei-Akkumulators. Eine normale PKW-Starterbatterie wiegt bei 100Ah/C100 gute 25kg, ein hochwertiger VRLA-Akku bei 100Ah/C20 schon über 30kg und hat rechnerisch auch knapp 20% mehr Kapazität. Die gängisten Formate ergeben sich aus deren Einsatzgebieten und EU-Normen. Eine Starterbatterie misst in der Regel max. 190×175×395mm (H×B×L) für PKWs und 240×275×520mm für LKWs. Bei Versorgungsbatterien ist eine Vielzahl von abweichenden, jedoch meist vergleichbaren, Maßen verfügbar.

Abmessungen (H×B×L):

Abmessungen (H×B×L):235×175×305mm

Leistungsgewicht

~40 Wh/kg Gewicht:~30kg

Leistungsdichte

~100 Wh/l Volumen:~12,5l

Ah × VNenn = Leistung (Wh)

100Ah × 12V = 1.200 Wh

Lithium (Li) als sehr kleines und leichtes Element hat chemisch wohl die besten Eigenschaften zur Energiespeicherung, daher ist auch nur wenig notwenig um viel Leistung zu erreichen. Das Gewicht (~95%) kommen daher von den anderen Elementen und vor allem vom Graphit (Kohlenstoff). Je nach Aufbau der Zelle kann LiFePO4 entweder höhere Ströme oder mehr Kapazität liefern. Der Verbund aus 4 Zellen(-blöcken) ermöglich fast beliebige Bauformen aus Rund-, prismatischen oder auch Pouch-Zellen. Gewicht und Platzbedarf der notwendigen Elektronik sind relativ gering.

Abmessungen (H×B×L):

Abmessungen (H×B×L):235×175×200mm

Leistungsgewicht

~100 Wh/kg Gewicht:~12kg

Leistungsdichte

~150 Wh/l Volumen:~8,3l

Ah × VNenn = Leistung (Wh)

100Ah × 12,8V = 1.280 Wh

Besonders bei mobilen Anwendungen sind LiFePO4-Akkus den Blei-Akkus deutlich überlegen, da schon rund 50% der Kapazität ausreichen um vergleichbare Leistungen zu liefern. Ein 100Ah-LFP-Akku ersetzt also einen 200Ah-Blei-Akku und kann so das Gewicht um ~80% und das Volumen um ~70% reduzieren.

Ausschlaggebend für einen Vergleich ist stets der Einsatzzweck, also die konkrerten Anforderungen an den Akkumulator. Bei den aktullen Preisen wird der Blei-Akkumulator als Starterbatterie im Kfz mit Benzin- oder Dieselmotor noch lange erhalten bleiden. Bei anderen stationären Anwendungen, im kontrollierten Umfeld bei konstanten 20°C und einer erhaltenden Ladeinfrastruktur, z.B. als Notfall- oder Pufferspeicher ist wegen der einfachen und bekannten Technik ein Einsatz ebenfalls denkbar. Selbstverständlich haben Nass-, AGM-, Gel- und EFB-Akkumulator jeweils spezielle Stärken und Schwächen, sind jedoch recht vergleichbar. mehr

Fazit: Am Ende ist und bleibt eine Blei-Säure-Batterie eine gute Starterbatterie im klassischen Kfz, aber auch nicht viel mehr.

In allen mobilen Anwendungen und auch im zyklischen Einsatz mit maximal nutzbarer Kapazität werden Lithium-Akkus in Zukunft fast immer bevorzugt werden. Egal ob eRoller, eBike oder eAuto und auch bei den sog. "Consumer Electronics", wie der elektrischen Zahnbürste, sind Gewicht und Größe die entscheidenen Faktoren. Daher werden hier so gut wie nie Blei- und auch nur selten LiFePO4-Akkus zum Einsatz kommen. Hier haben sich LiCoO2-Akkumulatoren bereits bewährt, außer die Zyklenfestigkeit oder Sicherheit sind ausschlaggebend. Genau dann, vor allem im Wohnhaus (z.B. als Solarspeicher) und auch zur Stromversorgung im Wohnmobil oder Boot, werden zukünftig oft LFP-Akkus zum Einsatz kommen. Speziell für den Einsatz in klassischen 12V-Systemen sind diese aktuell fast alternativlos.

Was kostet LiFePo4-Akkus im Vergleich?

Dafür nehmen wir das konkrete Beispiel eines Wohnmobils, das nicht täglich lange Strecken fährt oder auf einem Campingsplatz am sog. Landstrom hängt. Vielmehr wird frei bzw. wild gecampt und ein Solarpanel liefert unregelmäßig Strom. Gern wird auch der Wechselrichter genutzt und die Standheizung läuft am Abend einige Stunden. Wir brauchen also eine sog. Versorgungsbatterie mit 12V Spannung.

Bisher fiel dann oft die Wahl auf eine AGM-Batterie, die auch hohe Ströme (>200 Ampere) gut vertragen soll. Fast genauso häufig kommt auch eine sog. (Solar-)Gel-Batterie zum Einsatz, die die Leistung der Sonne optimal speichern soll. Beide sind verschlossene (VRLA) und damit praktisch wartungsfreie Blei-Säure-Batterien, die im normalen Bertrieb nicht ausgasen und im Innenraum verbaut werden können.

Grundsätzlich sind alle Nass-, AGM- und Gel-Batterien von der Chemie gleich, alle sind Blei-Säure-Batterien. Jede Zelle aus positiven und negativen Elektroden-Paaren hat eine Nenn-Spannung von 2~2,1V. Die positive Anode besteht aus Blei-Oxid (PbO2) und die negative Kathode aus reinem porösem Blei(-schwamm). Als Elektrolyt fungiert verdünnte 35~36%-ige Schwefelsäure (H2SO4).

Die klassische Blei-Säure-Batterie, umgangssprachlich auch Nass-Batterie, verdankt diese Bezeichnung dem flüssigen Elektrolyt (verdünnte Schwefelsäure) in den Zellenkammern. Das Gehäuse ist meist leicht transparent um von außen leicht den Füllstand kontrollieren und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen zu können.

VRLA Akkumulatoren (AGM und Bleigel) weisen generell eine hohe Vibrationsfestigkeit auf. Es kommt kaum zu sog.

Plattenbewegungen und auch der gefürchtete Bleischlamm setzt sich heute nicht mehr als Bodensatz ab.

Viele Hersteller schreiben "lageunabhängiger Betrieb" bzw. "bis 55° Winkel kippsicher". Generell stimmt, dass

VRLA auslaufsicher(er), aber nicht für den liegenden Einbau konzipiert sind. Aufgrund der inneren Konstruktion

können diese zwar in Seitenlage betrieben werden, da das Elektrolyt gebunden ist. Es sollte jedoch der Verbau

eines Entgasungsschlauches (aus Sicherheitsgründen) vorgenommen werden, da das Überdruckventil an der Oberseite

liegt und ansonsten

Bis auf einige Außnahmen, z.B. Optima Yellow Top, mit spezieller Bauweise wird jedoch davon abgeraten.

Die AGM-Akkumulatoren (Absorbent Glass Mat) höhrere Vibrationsfestigkeit, keine Plattenbewegungen erhöhte Zyklenfestigkeit (3-fach höher als Nass-Batterie) Start-Stopp-Automatik / Bremsenergie-Rückgewinnung (Rekuperation) LKW Überdruckventil 20-200 mBar Säureschichtung – homogene Säuredichte EFB - Enhanced Flooded Battery homogene Säuredichte weniger Vibrationsempfindlichkeit https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator#EFB/AFB-Autobatterie https://batteryworld.varta-automotive.com/de-de/batterietypen-sli-efb-agm-unterschiede https://batteryworld.varta-automotive.com/de-de/efb-oder-agm-welche-batterie-brauche-ich

Die AGM-Akkumulatoren (Absorbent Glass Mat)

Blei-Batterien mit 6, 12 oder 24V sind weltweit, in mobilen Anwendungen, die kostengünstigste und verbreiteste Batterie-Technologie. Klassisch als sog. Starterbatterie im Einsatz, liefert sie für einige Sekunden bis zu 800A zum Anlassen des Motors und versorgt kurzzeitig, wenn die Lichtmaschine nicht läuft, das Kfz mit (Gleich-)Strom für z.B. Licht und Radio. Kein Problem für diese Chemie, da nur wenig Kapazität entnommen und sofort wieder nachgeladen wird. So kann die Batterie fast ein ganzes Autoleben oder zumindest 10-15 Jahre zuverlässig arbeiten. Vergisst man aber einmal über Nacht die Verbraucher auszuschalten, springt der Wagen am nächsten Morgen nicht mehr an. Im schlimmsten Fall nimmt die Batterie durch eine zu lange und tiefe Entladung dauerhaften Schaden.

Überall liest und hört man von einer maximalen Entladetiefe (DoD = Dead of Discharge) von 50% der Kapazität (Ah). Kurzzeitig kann ein Blei-Säure-Akku auch deutlich tiefer entladen werden, insofern dieser sofort wieder geladen wird. Jedoch empfiehlt es sich zur Maximierung der Lebensdauer so wenig Kapazität wie möglich und regelmäßig nicht mehr als 30-40% zu entnehmen. Anschließend sollte die Batterie immer wieder vollständig, also auf 100%, und mit der sog. Erhaltungsladen bzw. Float-Spannung über Stunden geladen werden. Ansonsten sinkt die Kapzität schnell, nicht durch den gefürchteten Memory-Effekt, sondern im Wesentlichen durch die Bildung von Sulfaten (Sulfatierung besonders stark unter 12,4V) an den Elektroden der Batterie. Durch die relativ hohe Selbstentladung (4-6%) muss die Batterie regelmäßig genutzt und geladen oder z.B. beim Überwintern, mittels Ladegerät, bei fast ca. 100% (>13V) gehalten werden. Spezielle Ladegeräte (Desulfatoren), die eine höhere Spannungen (ca. 15V) und Pulsströmen nutzen, können die Sulfatbildung teilweise umkehren und damit die Kapazität und Lebensdauer wieder erhöhen.

Eine Blei-Säure-Batterie darf man daher ruhig als durchaus pflege-intesiv und empfindlich bezeichnen. Auch das tägliche Laden ist etwas komplexer, eine spezielle Ladekennlinie stellt sicher, dass die Batterie optimal und damit möglichst schonend geladen wird.

Qualität

Umwelt

Recycling

Generell gilt festzuhalten, dass es heute kaum noch "schlechte" Akkumulatoren gibt. Selbstverständlich gibt es Qualitätsunterschiede, kleine Verbesserungen in der chemischen Zusammensetzung und verbesserte Prozesse in der Fabrikation. Jedoch sind die Standards generell hoch und die Technik oft bereits ausgereizt. Weitere Optimierung, z.B. durch Nano-Teilchen oÄ. sind denkbar, aber jede Technologie bzw. Chemie hat Grenzen.

Vielmehr braucht es stets den richtigen Batterietyp, die passende Chemie, für die jeweiligen Anforderungen. Einen echten Alleskönner gibt es auch unter den Batteriechemien nicht, jede Technologie hat Stärken und Schwächen.

Funfact: Generell sind chemische Akkumulatoren im Vergleich zu anderen Energieträgern (wie Wasserstoff, LPG oder Diesel) um ein Vielfaches ineffizienter und teuerer. Selbst mit heißem Wasser und guter Isolation lässt sich Energie deutlich preiswerter und meist effizienter speichern, wenn man nur warmes Wasser entnehmen und evtl. ein Heizsystem betreiben will.

Ja, praktisch alle Zellen kommen aus China (ca. 45% – BYD, CATL), Südkorea (ca. 30% – LG, Samsung) und Japan (ca. 20% – Panasonic) aber auch 1/3 des Bleis kommt aus China

Dass BYD auf seine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien und die garantierte, lange Lebensdauer vertraut, zeigen die umfangreichen Werksgarantien. Um die Qualität zu unterstreichen, bietet BYD eine Garantie auf seine Batterie für bis zu 8 Jahre oder 10.000 Betriebsstunden. Auch auf die Gabelstapler wird serienmäßig eine überdurchschnittliche 2-Jahres-Garantie angeboten, die auf bis zu 5 Jahre verlängert werden kann.

Unter Verwendung von Nanopartikeln wie dem Nanophosphat des Herstellers A123 als Kathodenmaterial liefern LiFePO4-Zellen sehr hohe Entladeströme von bis zu 100C in der Spitze und dauerhaft bis zu 35C, wobei noch bis zu 95% der Nennkapazität verfügbar sind.

-

Wissenswertes

-

Einsatzgebiete

-

Datenbank und Links

-

Do It Yourself – Projekte

Newsletter abonnieren

Bequem neue Videos und aktuelle News erhalten.

Keine Werbung und kein Weitergabe an Dritte.

Bitte folge, abnniere und teile uns ...

Aufbau und Funktionsweise

Aufbau und Funktionsweise

Vor- und Nachteile im Vergleich

Vor- und Nachteile im Vergleich

Sicherheit und Gefahrenquellen

Sicherheit und Gefahrenquellen

12V/24V Batterien (Camping/Maritim)

12V/24V Batterien (Camping/Maritim)

Elektromobilität und EV-Lösungen

Elektromobilität und EV-Lösungen

Offgrid- und Solarsysteme

Offgrid- und Solarsysteme

Hersteller und Fabrikation

Hersteller und Fabrikation

Onlineshops und Bezugsquellen

Onlineshops und Bezugsquellen

12V/24V Bausatz Wohnmobilbatterie

12V/24V Bausatz Wohnmobilbatterie

LiFePO Power-Starterbatterie

LiFePO Power-Starterbatterie

Solaranlage, -regler und Stromspeicher

Solaranlage, -regler und Stromspeicher

Installation und sichere Nutzung

Installation und sichere Nutzung

Erfahrungs- und Testberichte

Erfahrungs- und Testberichte

Anleitungen zum Selbstbau

Anleitungen zum Selbstbau